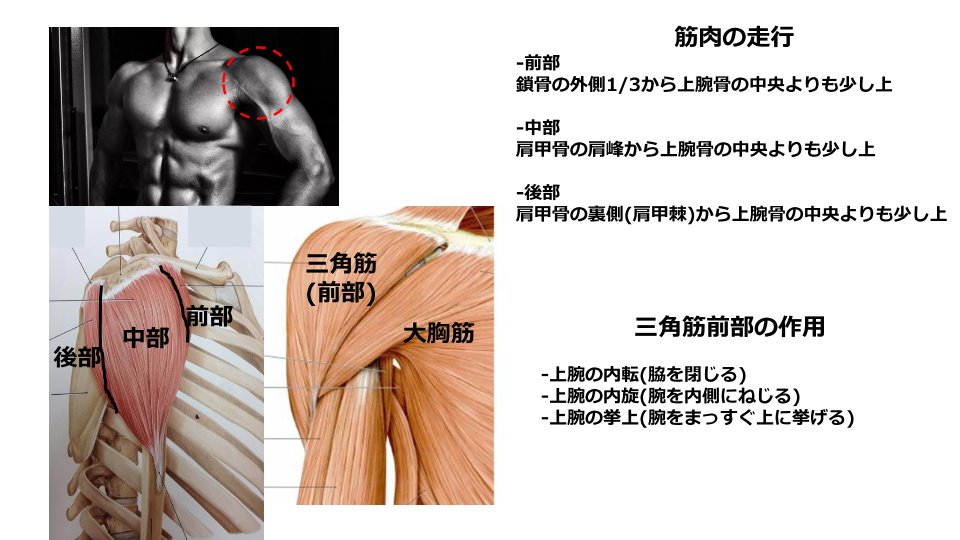

三角筋は肩の丸みを形作る筋肉で、前部・中部・後部の3つの区画に分かれています。中でも中部(三角筋中部)は、肩関節の外転(腕を横に持ち上げる動作)において主動筋として働き、見た目のボリュームや肩幅の印象に大きく影響します。

今回は、Ahmet Kurtogluら(2023)、Stian Larsenら(2025)の論文を参考に三角筋中部の筋肥大を効率よく促すために、「どのようなフォーム・器具・関節角度が有効か」を科学的に解説します。

三角筋中部の役割とトレーニングの重要性

三角筋中部は、肩関節の外転動作において最も強く働く筋肉です。意識的に鍛えないと発達しにくい部位ともいわれています。しかし、中部がしっかりと発達すると、肩幅が広く見え、上半身のシルエットが大きく変わります。

しかし、肩関節は可動域が広く、構造的に不安定なため、誤ったフォームや過剰な負荷は傷害リスクを高めます。だからこそ、三角筋中部を安全かつ効果的に鍛えるには、関節角度や負荷のかかる位置を理解したトレーニング設計が不可欠です。

ダンベル vs ケーブル:どちらが効果的か?

Stian Larsenら(2025)の研究では、ダンベルとケーブルを使ったサイドレイズが三角筋中部の筋肥大に与える影響を比較しました。

実験概要

- 24名のトレーニング経験者が8週間、週2回、各腕にダンベルまたはケーブルサイドレイズを実施。

- 肩関節外転角度は90°で統一し、筋厚(muscle thickness)を超音波で測定。

*筋肉のボリュームは均衡と比例すると言われています

結果

- 両条件ともに筋厚は3.3〜4.6%増加。

- 統計的には有意差なし → ダンベルもケーブルも同等に有効。

解釈と補足

ケーブルは「筋肉が伸張されている位置で最大負荷」、ダンベルは「筋肉が短縮されている位置で最大負荷」という違いがあります。理論上、筋が伸びた状態で負荷がかかる方が筋肥大に有利とされますが、今回の研究ではその差は実際の筋肥大には反映されませんでした。

つまり、器具の違いよりも「トレーニングの一貫性」「セット数」「限界までの追い込み」が重要であり、どちらの器具でも正しいフォームで行えば十分な効果が得られるということです。

肘関節角度による筋活動の違い

Ahmet Kurtogluら(2023)の研究では、肘関節角度が三角筋中部の筋活動に与える影響を表面筋電図で検証しました。

実験概要

- 53名のボディビルダー(男性44名、女性9名)を対象に、肩関節外転90°を固定し、肘関節角度を180°(完全伸展)、150°、120°で比較。

- 筋活動は表面筋電図で測定。

結果

- 男性では肘角度が広いほど(三角筋が遠位負荷を受けるほど)筋活動が高かった。

- 180° > 150° > 120°

- 女性では角度による差は見られなかった。

解釈と補足

なぜ筋活動が変化したのか?その理由は以下の通りです:

- 肘が伸展していると、前腕と手の位置が遠くなり、肩外転動作における**モーメントアーム(力のかかる距離)**が長くなります。

- モーメントアームが長くなると、三角筋が発揮すべきトルク(回転力)が増加し、より強い収縮が必要になる。

- 表面筋電図は、**筋がどれだけ力を発揮しているか(収縮強度)**にも反応するため、筋活動が高くなる。

つまり、力学的負荷の変化によって筋活動が変化したと解釈できます。

実践的なトレーニング設計のポイント

これらの研究結果を踏まえ、三角筋中部を効率よく鍛えるための実践的なポイントを整理します。

① 器具選び:ダンベルでもケーブルでもOK

- どちらも筋肥大効果は同等。

- ケーブルは動作中の負荷が一定で、フォームが安定しやすい。

- ダンベルは可動性が高く、ジム以外でも使いやすい。

→ 好みや環境に応じて選択し、フォームと追い込みを重視することが重要。

② 肘関節角度:できるだけ伸展位(180°)で行う

- 肘を伸ばすことで腕の遠位部が遠くなり、肩外転動作におけるモーメントアームが長くなる。

- これにより三角筋が発揮すべき力が増し、筋活動が高まる。

→ サイドレイズでは肘を軽く伸ばし、腕全体で持ち上げる意識を持つ。

③ 肩関節角度:外転90°を目安に

- それ以上持ち上げると僧帽筋や肩甲挙筋の関与が強くなり、三角筋中部への刺激が分散する。

- それ以下では可動域が狭く、十分な刺激が得られにくい。

→ 腕が床と平行になる位置(90°)で止めるのがベスト。

④ トレーニング頻度とボリューム

- 週2回以上、各回3〜5セットを限界まで行う。

- レップ数は12〜16回が目安。16回以上できたら重量を増やす。

→ 「限界までの追い込み」と「漸進的負荷(重量の段階的増加)」が筋肥大の鍵。

まとめ:三角筋中部を鍛えるなら「フォーム × 一貫性 ×負荷管理」

三角筋中部のトレーニングにおいては、器具の違いや細かなフォームの差よりも、「正しい関節角度」「限界までの追い込み」「継続的な負荷管理」が最も重要です。

- 肘はできるだけ伸ばす(180°)ことでモーメントアームが長くなり、三角筋への負荷が高まる。

- 肩は外転90°で止めることで、三角筋中部への刺激を最大化できる。

- ダンベルでもケーブルでも、筋肥大効果は同等。好みに応じて選択可能。

- 週2回以上、限界まで追い込むことで筋肥大を促進。

これらのポイントを押さえることで、三角筋中部の筋肥大を効率よく促進し、肩のボリュームと安定性を高めることができます。トレーナーや指導者は、これらの科学的知見をもとに、個々の体格や目的に応じたトレーニングプログラムを設計することが求められます。

また、今回の研究は「筋長=筋活動」という単純な図式ではなく、関節角度や力学的条件が筋活動に与える影響を示しており、トレーニング設計においては「解剖学」と「バイオメカニクス」の両面からの理解が不可欠であることを教えてくれます。

三角筋中部のトレーニングは、見た目の変化だけでなく、肩の安定性や傷害予防にもつながる重要な要素です。科学的根拠に基づいたフォームと負荷設定で、より安全かつ効果的なトレーニングを実践していきましょう。

参考文献

Ahmet Kurtoglu, et al. : Investigation of Deltoid Muscle Activation From Different Angles in Bodybuilders EMG Study (2023)

Stian Larsen, et al. : Dumbbell versus Cable Lateral Raises for Lateral Deltoid Muscle Hypertrophy : A Randomized Controlled Trial (2025)

コメント