はじめに:なぜ中殿筋・大殿筋が重要なのか?

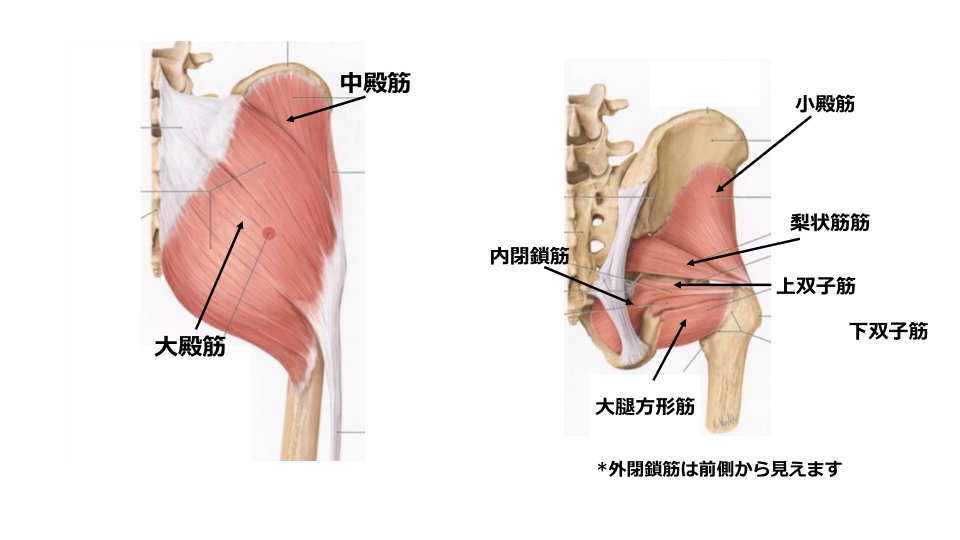

中殿筋(gluteus medius)と大殿筋(gluteus maximus)は、股関節周囲の主要な筋群であり、日常動作からスポーツパフォーマンスまで幅広い機能に関与しています。これらの筋肉は単なる「お尻の筋肉」ではなく、以下のような重要な役割を担っています。

- 中殿筋(GMed):股関節外転、骨盤の安定化、片脚立位時のバランス保持に不可欠。特に歩行やランニング時の骨盤の水平保持に寄与。

- 大殿筋(GMax):股関節伸展・外旋の主動筋。ジャンプ、スプリント、階段昇降などの爆発的動作において主要な推進力を生む。

これらの筋群が弱化すると、膝が内側に入る(ニーイン)、腰痛、股関節の不安定性など、さまざまな運動障害のリスクが高まります。特に中殿筋の機能不全は、膝蓋大腿痛症候群(PFPS)やランナー膝の一因としても知られています。

今回は、Michael P. Reimanら(2012)の論文をもとに中殿筋と大殿筋を効果的に鍛えるためのトレーニング方法について解説します。

筋電図(EMG)とは?:筋活動を“見える化”するツール

今回参考にしたMichael P. Reimanらの論文では、筋電図(EMG)を用いて各エクササイズ中の中殿筋・大殿筋の活動レベルを定量的に評価しています。EMGとは、筋肉が収縮する際に発生する電気信号を皮膚表面から測定する方法で、筋活動の強さを数値化できます。

EMGの指標:MVIC比とは?

筋活動は「最大随意等尺性収縮(MVIC)」に対する割合(%MVIC)で表されます。これは、ある筋肉が最大限に力を発揮したときの電気活動を100%とし、各エクササイズ中の活動がその何%に相当するかを示すものです。

- 0–20% MVIC:低活動(筋持久力や安定性向上に有効)

- 21–40% MVIC:中活動(筋力維持・初期強化に有効)

- 41–60% MVIC:高活動(筋力向上に有効)

- >60% MVIC:非常に高活動(筋肥大・最大筋力向上に有効)

EMG研究では、40%以上の活動が筋力向上に有効な閾値とされており、トレーニング種目の選定において重要な指標となります。

中殿筋・大殿筋を鍛える効果的なエクササイズ:EMGデータからの考察

今回参考にしたMichael P. Reimanらの論文では、複数のEMG研究の結果に基づき、各エクササイズの筋活動レベルを分類し、効果的なトレーニング種目を抽出しています。以下に、中殿筋と大殿筋それぞれについて、活動レベル別に代表的なエクササイズを紹介します。

中殿筋(GMed)を鍛えるエクササイズ

| 活動レベル | エクササイズ例 | 筋活動(%MVIC) | 特徴・ポイント |

| 中活動(21-40%) | クラムシェル(30°・60°)、サイドランジ、ブリッジ、ランジ | 34-40% | 初期リハビリやフォーム習得に適する |

| 高活動(41-60%) | サイドライイングヒップアブダクション、ペルビックドロップ、片脚デッドリフト、ステップアップ | 52-58% | 筋力向上に有効、片脚支持や多方向運動が特徴 |

| 非常に高活動(>60%) | 片脚スクワット、サイドブリッジ | 64-74% | 高負荷・高難度、アスリートや上級者向け |

ポイント:

- サイドブリッジは最も高い中殿筋の活動(74%)を示し、体幹・股関節の同時強化に有効。

- 片脚スクワットは骨盤安定性と膝の制御を同時に鍛える高難度種目。

大殿筋(GMax)を鍛えるエクササイズ

| 活動レベル | エクササイズ例 | 筋活動(%MVIC) | 特徴・ポイント |

| 中活動(21-40%) | クラムシェル、ブリッジ、ランジ(体幹前傾) | 22-39% | クラムシェルでは股関節をしっかりと外旋、ブリッジではしっかりと伸展 |

| 高活動(41-60%) | サイドランジ、ステップアップ、片脚スクワット、デッドリフト | 49-59% | 多関節・多方向動作で高い筋活動を引き出す |

| 非常に高活動 | フォワードステップアップ | 74% | 爆発的な股関節伸展を伴う動作で最大刺激を得る |

ポイント:

- フォワードステップアップは大殿筋の活動が最も高く、スプリントやジャンプ動作に直結。

- 片脚デッドリフトやスクワットは体幹・股関節の協調性を高める。

トレーニング設計への応用:目的別の処方戦略

初心者・リハビリ段階

- 目的:筋活動の促通、フォーム習得、安定性向上

- 推奨種目:

- クラムシェル(30°・60°)

- ブリッジ(安定面)

- サイドライイングヒップアブダクション

- 頻度・回数:週2–3回、10–15回×2–3セット

中級者・筋力向上期

- 目的:筋力の向上、動作の安定性強化

- 推奨種目:

- ステップアップ、ランジ(体幹前傾)

- 片脚デッドリフト、ペルビックドロップ

- 頻度・回数:週2–3回、8–12回×3–4セット

上級者・アスリート

- 目的:最大筋力・筋肥大、競技動作への転移

- 推奨種目:

- 片脚スクワット、フォワードステップアップ

- サイドブリッジ、トランスバースランジ

- 頻度・回数:週3回、6–10回×4–5セット

実践上の注意点と進行の工夫

- フォームの質を最優先:特に高活動種目では代償動作(腰椎伸展、ニーイン)を避ける。

- 段階的な負荷設定:EMG活動レベルを参考に、低→中→高→非常に高と進行。

- 体幹との連動性を意識:大殿筋・中殿筋は体幹安定性と密接に関係。コアトレーニングとの併用が効果的。

- 片脚支持の導入:中殿筋強化には片脚立位・不安定性のある状態で行う種目が有効。

おわりに:科学的根拠に基づく殿筋トレーニングの重要性

中殿筋・大殿筋は、単なる股関節周囲の筋肉ではなく、全身の運動連鎖や姿勢制御に深く関与する中心的な筋群です。これらの筋群を適切に鍛えることで、以下のような恩恵が得られます:

- ✅ スポーツパフォーマンスの向上(スプリント、ジャンプ、方向転換など)

- ✅ ケガの予防(膝、腰、股関節の障害リスク低減)

- ✅ 姿勢の安定化と体幹制御力の強化

- ✅ 日常動作の効率化と疲労軽減

本論文のEMGデータは、これらの筋群を鍛えるために「どの種目がどれだけの刺激を与えるか」を定量的に示しており、トレーニング構成の根拠として非常に有用です。

特に、筋電図によるMVIC比を活用することで、目的に応じた種目選定が可能となり、トレーニングの質と効率を高めることができます。例えば、筋力向上を狙うなら40%以上のMVICを示す種目を中心に構成し、フォーム習得や安定性向上を目的とするなら中活動レベルの種目から段階的に導入することが理にかなっています。

実践への提言:指導者・トレーナーが意識すべきポイント

- EMGデータを活用した種目選定

- 単なる「人気種目」ではなく、筋活動レベルに基づいた科学的選択を行う。

- 段階的な負荷進行

- 初期は中活動種目(クラム、ブリッジ)→中期に高活動種目(ステップアップ、ランジ)→後期に非常に高活動種目(片脚スクワット、サイドブリッジ)へと進行。

- フォームと安定性の重視

- 特に高活動種目では、代償動作(腰椎過伸展、膝内反)を防ぐための体幹・骨盤制御が不可欠。

- 片脚支持・多方向動作の導入

- 中殿筋・大殿筋は多方向の安定性に関与するため、片脚立位や横・斜め方向の動作を積極的に取り入れる。

- 体幹トレーニングとの統合

- サイドブリッジやクアドラペッドなど、体幹と殿筋を同時に刺激できる種目は、機能的強化に有効。

まとめ:殿筋トレーニングの最適化は科学的根拠から

中殿筋・大殿筋の強化は、スポーツパフォーマンスの向上、障害予防、姿勢制御など、あらゆる運動機能の基盤となります。今回紹介した論文は、EMGデータに基づいて各種目の筋活動を明示し、目的に応じたトレーニング構成の設計に役立つ貴重な情報源です。

トレーニング指導者やアスリートは、これらの知見を活用することで、より効率的かつ安全なトレーニングを実現できます。単なる「感覚」や「経験則」ではなく、科学的根拠に基づいたトレーニング設計こそが、成果を最大化する鍵となります。

参考文献

Michael P. Reiman, et al. : A literature review of studies evaluating gluteus maximus and gluteus medius activation during rehabilitation exercises (2012)

コメント