【筋トレと筋肥大】筋力強化と筋肥大のメカニズム:基礎知識から筋トレを考える‼

筋トレを行うことで生じる変化には様々なものがあります。

その中でもメインとなる効果の一つに筋力強化があります。

この筋力強化が起きるメカニズムには大きく分けると神経学的要因の改善と形態学的変化の二つの要因が関与します。

神経学的要因の改善は動作時の力を出力する効率が良くなることを意味しており、形態学的変化は筋肉自体が発達すること(筋肥大)を意味しています。

筋力強化や筋肥大を目的に筋トレを行う場合、どのようなメカニズムが関与しているのか理解することはとても重要です‼

今回は筋力強化と筋肥大の基礎知識について解説していきます。

別記事でもエビデンスのある情報をもとに筋力強化や筋肥大について解説しています。興味がある方はご覧ください。

– 効率的な筋肥大を実現する筋トレ方法

– 同一筋内での部分的な筋肥大について

– 筋トレ効果を最大限にするための筋トレメニューの工夫

– 低負荷でも筋肥大は可能なのか⁉

– ASCMが推奨するトレーニングプロトコルとは??

筋力強化のメカニズム:神経学的要因の改善と筋肥大の関与

筋トレに励んでいると今まで持てなかった重たいものが持てるようになることを経験すると思います。

これは筋トレにより筋力が強化され、結果として重たいものが持てるようになったということを意味しています。

この筋力強化が起きるメカニズムには大きく分けると神経学的要因の改善と形態学的変化が関与します。

神経学的要因の改善と形態学的変化を簡単に説明すると以下の通りになります。

「神経学的要因の改善:神経系による筋肉の出力最適化」

「形態学的変化:筋肥大」

まずは神経学的要因の改善について簡単に説明していきます。

筋力強化と神経学的要因の改善について

筋力強化に関与する神経学的要因には様々な機序が関与し、それらが改善・最適化されることで筋力は向上します。

筋力強化に関与する主な機序について説明します。

神経学的要因の改善に関与する代表的な生理学的機序には①運動単位の活動様式変化、②拮抗筋の抑制、③運動パターン学習があります。

この3つについて簡単に解説します。

- 運動単位の活動様式変化:筋肉が収縮し、力を出すためには脳からの指令が神経を経由し筋線維に到達することで筋肉は収縮し力を発揮します。筋肉を支配する神経細胞は複数の筋線維に指令を伝えることで筋肉の活動はコントロールされます。ひとつの神経細胞と筋線維からなるユニットを運動単位といいます。筋トレを行うことでこの運動単位の活動様式が変化し、筋力を発揮しやすくなるように調節されると言われています。

少し難しい話になりましたが、筋トレを行うことで神経から筋肉への指令が効率よく届くようになり、力が出しやすくなるということです。興味があって詳しく知りたい人はこちらからご覧ください。 - 拮抗筋の抑制:拮抗筋は読んで字のごとく、行おうとしている運動方向に拮抗する筋肉のことです(例:膝を伸ばす(主動作筋:大腿四頭筋)ときであれば、膝を曲げる筋肉(拮抗筋:ハムストリングス)が該当します)。運動時に拮抗筋が抑制がされることで主動作筋の筋力が増加します。筋トレを行うことで拮抗筋の抑制が生じやすくなるとされています。

- 運動パターンの学習:身体を動かして筋力を発揮するためには身体にある複数の筋肉を協調的(バランスよく効率的に)に使う必要があります。筋トレを行い、動作を反復することで筋肉を協調的に使えるようになり、その結果発揮される筋力が増加します(例:はじめて行うトレーニング種目でも反復するうちに力が入りやすくなることをイメージ)。

以上の3つが神経学的要因の改善に関わる主な生理学的機序になります。

一般的に神経学的要因の改善による筋力強化は形態学的変化(筋肥大)に先行して起こるとされています。

筋トレ開始初期(4~6週程度)の筋力強化は神経学的要因の改善によるものが主になると言われています。

筋力強化と筋の形態学的変化(筋肥大)について

続いて形態学的変化、つまり筋肥大についてです。

一般的に筋肥大は神経学的要因の改善よりも遅れて生じるとされおり、筋トレ開始後約4週程度から起こるとされています。

筋肥大は筋線維自体のサイズの増加と筋線維数の増加によって起こります。

最近までは筋トレによって筋線維数の増加は生じないとされていましたが、近年では筋トレによって筋肉となる細胞の数が増えて筋線維数が増殖することが報告されています。

筋線維の肥大に関連する要因には主に機械的負荷(メカニカルストレス)*と内分泌系因子が挙げられます。

*機械的負荷とは:筋肉への力学的負荷のこと。筋トレの場合、重量や反復回数、セット数などが機械的負荷となります。

まずは内分泌系因子について簡単に説明します。

筋トレといった運動を行うと筋肉に対する刺激が入り、これがトリガーとなってアンドロゲンや成長ホルモンなどの複数のホルモンが分泌されます。

(*筋肉への刺激の強度によってホルモン分泌も変化するそうです。また、ホルモンの分泌には運動強度などの筋肉に対するストレスの加わり方によって違ってくるようです。)

これらのホルモンが筋肉の成長を促すために身体の各組織に働きかけることで筋肥大が促進されます。

この働きが筋肥大における内分泌系因子の主な役割になります。

内分泌系因子について細かな部分まで理解しようとすると専門的な知識がかなり必要になるので、今回はこの程度の説明にとどめておきます。

興味がある人はGoogle Scholarで「筋肥大 内分泌」や「筋肥大 ホルモン」などのキーワードで検索すると専門的な論文が多数出てくるので読んでみて下さい。

次に機械的負荷について解説します。

筋肉は機械的負荷といった刺激に対して適応するべく筋肥大が生じる特性があります。

筋自体に機械的負荷が加わることで、筋線維に微細な損傷が生じ、それが修復する過程で筋肉をより強くするために肥大化が生じます。

この筋肥大は筋肉のタイプごとに起こりやすさが違っており、遅筋線維よりも速筋線維で筋肥大が生じやすい特徴があります(遅筋線維、速筋線維の分布は同じ筋肉でも部位別に違っています)。

また、機械的負荷は加わる負荷が小さすぎると筋肉の肥大を十分に誘発する事ができないため、負荷の調節に工夫が必要です。

一般的には筋肥大を誘発するためには最大筋力の70%以上の筋力を発揮することが必要とされてきました。

しかし、近年では低負荷でもしっかりと運動持続困難まで追い込む(オールアウト)ことで筋肥大を誘発する事ができることが明らかになっています。

複数の論文を読んでみた私自身の見解としては、「少ない負荷でもしっかりと運動持続困難まで追い込むことができれば筋肥大を誘発する事ができる。しかし、負荷が極めて小さくなってくると筋肥大の効率も低下することが考えられるので、負荷の下限に注意する必要がある」となります。

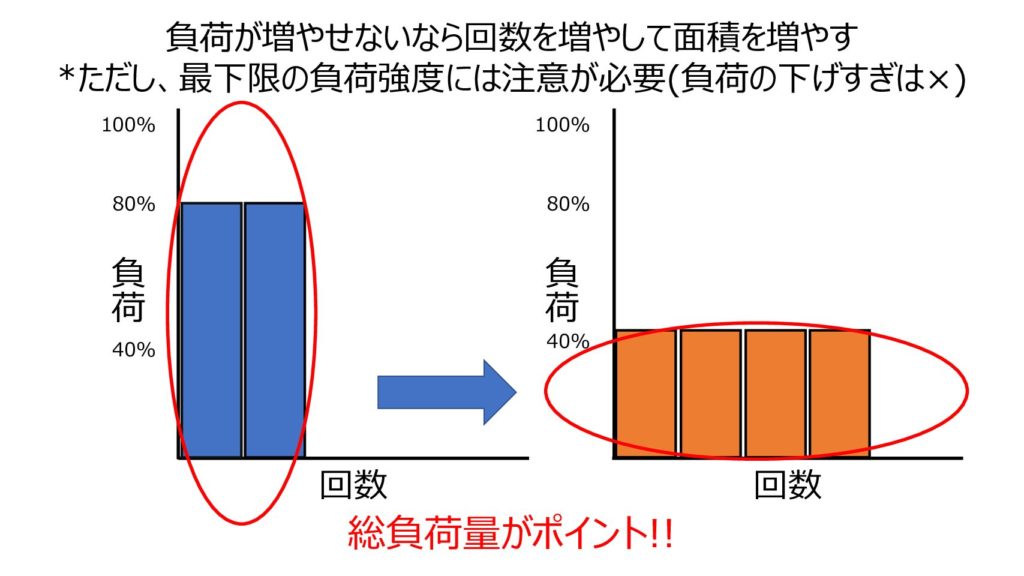

また、筋肥大をねらった負荷と回数の関係については下の図のように積分値(下図でいうところの四角形の面積)で考えると良いのではないかと考えています。

つまり、四角形の面積が総負荷量だとすると、負荷が少なくても(縦軸が小さくても)、面積が大きくなるように回数を増やす(横軸を増やす)ことで筋肥大の効果が得られるのではないかと考えています。

このトレーニング強度と筋肥大については現在でも議論がなされている分野でもあるので、今後の新しい報告を注視しておく必要があるかと思います。

まとめ

- 筋力強化には神経学的要因の改善と形態学的変化(筋肥大)の二つが関与

- 神経学的要因の改善により神経系による筋肉の出力の最適化が起こる

- 形態学的変化(筋肥大)は機械的負荷と内分泌系により起こる

- 筋肉に加わる機械的負荷の程度により筋肥大の効率も変わる

参考資料

- 市橋則明:筋を科学する-筋の基礎知識とトレーニング-理学療法学 第41巻 第4号 217-221, 2014 年

- Housh DJ,et al.: Hypertrophic response to unilateral concentric isokinetic resistance training. J Appl Physiol. 73(1) 65‒70 , 1992

- Narici MV, et al.: Changes in force, cross-sectional area and neural activation during strength training and detraining ofthe human quadriceps. Eur J Appl Physol. 59(4) 310‒319 ,1989

- Cureton KJ, et al.: Muscle hypertrophy in men and women. Med Sci Sports Exerc. 20(4) 338‒344,1989

- 石井直方:筋肥大のメカニズムと筋力トレーニングの接点.日本臨床スポーツ医学会誌:Vo1.11No.3,2003.

- 山田実:筋力トレーニングの基礎.総合リハ・第46 巻5 号2018 年5 月号

- 津田英一:筋力増強の理論.Jpn J Rehabil Med 54, 740-745, 2017

- 横山茂樹:筋力トレーニングの効果-神経因子の改善と筋肥大効果.PTジャーナル 第 52巻第5号.2018年

- 本間研一:標準生理学 第9版

コメント